Opinião

#Opinião: “Entre a neve e o milho branco, chegamos a Kwanzaa” – por Patrícia Bernardes Sousa

E no Brasil desbravador de 2024, educadores e gestores públicos rodam em círculos como num grande Xirê (Siré) onde não existem competências e habilidades, previstas na Constituição Federal de 1988 e na Base Nacional Comum Curricular, para que o conhecimento dance e faça os seres apresentados como humanos na Terra, evoluírem. Sim, é sobre isso. Entre a neve e o milho branco, estabeleceu-se a cultura do ódio religioso para que o culto ecumênico da fé em Papai Noel fosse tão demonizado quanto aqueles que acreditam que seu “bom velhinho” é Papai Oxalá.

Não existem artigos previstos na Constituição de 1988, bem como também não existem competências e habilidades na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que “troque a bença” ou “abençoe com óleo ungido” o culto ao ódio, ao assassinato, à violência psicológica, física e patrimonial vivenciada pelos povos originários e comunidades tradicionais no Brasil.

O menino Jesus, testado e humilhado diversas vezes num deserto com orientações espirituais de seu pai, nosso Senhor Jesus Cristo jamais entenderia o porque que todas as tábuas dos mandamentos escritos por seu leal discípulo Moisés, iriam respaldar as bocas e as escrevivências de “espíritos de engano” que fazem da gestão escolar, da coordenação pedagógica e do planejamento estratégico anual de professores uma “fogueira da inquisição” junto à crucificações diárias para além das paredes das salas de aula.

Viver Nosso Senhor Jesus é amor.

Viver Pai Oxalá é amor.

Viver Tupã é amor.

No culto ao ego adoecido, criamos um outro tipo de Deus: o “Deus do Ódio” que facilmente encontrou e encontra abrigo em corações sujos dentro e fora de Terreiros, Igrejas e Templos das mais diversas religiões onde o dinheiro está num “altar” ainda maior que o conhecimento legítimo da nossa ancestralidade e dos nossos antepassados.

Papai Noel não deseja sangue na neve. Ele conta a história de onde ele veio.

O menino Jesus não quer sangue na Terra. Ele conta a história de onde ele veio.

Papai Oxalá não quer sangue na Terra. Ele conta a história de onde ele veio.

Tupã não quer sangue na Terra. Ele conta a história de onde ele veio.

A BNCC também prevê a habilidade EF03HI03, que consiste em identificar e comparar pontos de vista sobre eventos significativos, condições sociais e grupos culturais, com destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes. A Lei nº 10.639/03, por sua vez, torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira em especial nas áreas de artes, literatura e história. Na BNCC, quando aparece o termo “Educação das Relações Étnico- Raciais”, é para fazer menção à legislação que trata da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da Educação Básica.

E quando a Kwanzaa chega? Como entender e valorizar algo tão maior que os princípios do eu, do outro e do nós, dentro das previsões da BNCC que estruturam as competências e habilidades de se poder andar de carro, de metrô, de avião ou a pé da forma que desejarmos nos vestir e cultuar o deus que cremos?!

O que dizer aos educadores adoecidos na arte de lecionar e estão próximos da sua aposentadoria?

O que dizer para lavar com “águas de paz” gestores escolares e coordenadores pedagógicos, também adoecidos por enraizar ainda mais fundo a semente da perseguição do plano de aula diário do educador em sala de aula?

O que dizer à mãe solo que não prevê o Menino Jesus como o Senhor e Salvador, pois a única referência masculina que ela teve repetiu o ciclo tóxico vivenciado pela sua família ao perceber que a sua gravidez não seria acolhida numa manjedoura de amor e sim palavras de escárnio e tapas na cara anunciando as dores para os seus próximos anos de vida, com um filho no braço e muitas coisas pra dar conta sozinha.

A neve não encanta, o milho branco não traz paz e a Kwanzaa não anuncia e nem anunciará nada para estas milhões de “Marias” que não tiveram a base forte de um companheiro como seu “Salvador” e ainda estão aos pés da cruz em busca de milho branco para se alimentar de paz. Não diga a uma mulher indígena que ela foi estuprada por um bem maior que foi colonizar o Brasil. Tupã, o criador do mundo, não se faz presente nisso. Ampliar o foco dos currículos para a diversidade cultural e racial, valorizar a pluralidade étnica, prevenir preconceitos, estereótipos e estigmas e formar cidadãos com compreensão de mundo e relações sociais deveriam ser nossos mandamentos, mas não são.

Kwanzaa se anuncia com amor. Umoja, Kujichagulia, Ujima, Ujamaa, Nia, Kuumba, Imani são princípios que, para além de sermos dizimistas, moldam a nossa fé sem armas com tiros à queima-roupa na nossa dignidade salarial, sanidade mental e expansão de nosso conhecimento.

Quando se refere às aprendizagens essenciais e não inclui uma pauta antirracista entre as prioridades, a BNCC desconsidera a realidade social brasileira, que é racista, preconceituosa e segregadora. No Brasil, o Kwanzaa já é celebrado em estados como São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O ódio, substantivo masculino, já estava sendo praticado antes mesmo nas disputas entre os homens das cavernas. Em 2024, ele percorre corações adoecidos dentro e fora das salas de aula. O campo de experiência “O eu, o outro e o nós” da Base Nacional Comum Curricular aborda habilidades como conhecer e respeitar regras de convívio social, respeitar a diversidade, desenvolver a identidade e até mesmo facilitar a socialização dos povos originários e as comunidades tradicionais. É como um “dever de casa” que nunca fica pronto.

Vivemos ainda com aqueles avisos colados com durex e escritos em folhas de ofício na horizontal dizendo:

“Não derrube o Menino Jesus da manjedoura”; ” Ser índia não é fetiche sexual”; “Torço/Ojá não é pra esconder drogas e passar em alfândegas de aeroportos”; “Milho branco alimenta e traz paz”; “Mulheres Negras não são souvenir de Carnaval”; “Minha conta de orixá não é da sua conta”.

Derretemos a neve para afogar Papai Noel e fazermos dos adeptos religiosos do Deus Tupã e Pai Oxalá uma piada para racistas recreativos anualmente.

Deus é fiel! Olorum é luz! Tupã é resgate à natureza humana.

2025 está logo ali.

Patrícia Bernardes Sousa é jornalista, redatora e integra projetos de impacto social, letramento, educação e cultura.

Artigos

Parentalidades negras: Dói Gerar? – Por Aline Lisbôa

Aos 20 anos, ganhei minha primeira filha. Lembro que o meu maior desespero, naquele momento, não foi a maternidade em si, mas o medo de me tornar mais uma “guerreira”. Essa palavra, tantas vezes usada como elogio, sempre me soou como uma armadilha. “Guerreira” era o nome dado às mulheres negras que eu via à minha volta — sempre fortes, resilientes, mas quase nunca acolhidas. Mulheres que aprendiam cedo a engolir o cansaço e a transformar dor em sobrevivência.

Gerar uma menina preta, portanto, foi uma experiência marcada por aflições e esperança. Eu já tinha letramento racial suficiente para compreender que amar, dentro de um contexto desigual, iria me doer. Não porque o amor fosse escasso, mas porque amar uma criança negra em um país racista é um ato político — e, como todo ato político, carrega resistência e feridas.

Chorei e senti medo por longos nove meses. Idealizei a infância da minha filha e, inevitavelmente, revisitei as dores da minha. Cada contração parecia carregar também o peso das minhas histórias e de todas as meninas pretas que tiveram sua doçura interrompida cedo demais.

Mas a maternidade também me devolveu à criança viva que ainda existia dentro de mim. Quando minha filha sofreu seu primeiro episódio de violência racial, senti algo que nunca havia sentido antes: uma força ancestral que me empurrava a reagir. Era como se, naquele instante, eu fizesse as pazes com o silêncio imposto à menina que eu fui. Pela primeira vez, não calei. Escrevi, falei, denunciei. A maternidade, para mim, tornou-se um espaço de elaboração e cura coletiva.

A partir daí, passei a acreditar mais profundamente na potência transformadora do letramento racial nas famílias negras. É por meio dele que compreendemos o funcionamento do racismo estrutural e as relações desiguais entre pessoas negras e brancas — um sistema que atravessa as infâncias, molda oportunidades e define afetos. Educar uma criança negra sem esse entendimento é deixá-la vulnerável a uma violência que, muitas vezes, começa na escola, nas telas, ou no olhar do outro.

O letramento racial, portanto, não é um luxo intelectual: é uma ferramenta de sobrevivência e dignidade. Ele nos ajuda a nomear as dores, a identificar o racismo, e a responder a ele com consciência e estratégia — não mais com silêncio e culpa.

Lembro-me da matriarca da minha família, minha bisavó Celina. Mulher preta, sem estudos formais, mas dona de uma sabedoria que hoje reconheço como ancestral. Ela entendia, à sua maneira, o funcionamento do mundo e sabia como proteger seus filhos, netos e bisnetos. Sua forma de amor era também resistência. Celina não falava de “letramento racial”, mas vivia a prática da reexistência todos os dias — ensinando-nos a caminhar com dignidade mesmo quando o caminho era de pedras.

Hoje, quando olho para minha filha, percebo que gerar uma criança preta foi, acima de tudo, um ato revolucionário. Porque gerar, nesse corpo e nesse tempo, é também desafiar o projeto histórico que tentou nos apagar. E ser mãe/pai negros, com consciência racial, é transformar o medo em força, o silêncio em palavra, e o amor em luta.

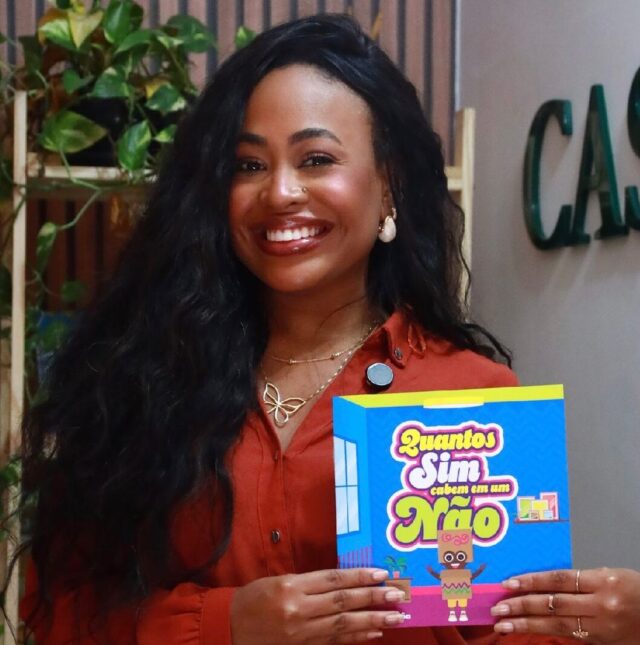

Aline Lisbôa é mulher, negra, nordestina, mãe, educadora antirracista, consultora de diversidade, equidade e inclusão, pedagoga, psicopedagoga e pesquisadora, além de articulista e escritora. Seu livro “Quantos sim cabem em um não” está disponível AQUI.

Opinião

Trançar é trabalho: o reconhecimento oficial é vitória, mas a luta continua

Em junho de 2025, o Brasil deu um passo histórico: a profissão de trancista foi oficialmente reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 5193-15. Isso significa que o Estado, através do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhece, de forma tardia, que trançar cabelos é ofício, é arte, é cuidado, é economia viva. E mais do que tudo isso: é trabalho.

O reconhecimento representa uma conquista fundamental para milhares de mulheres, em sua maioria negras, que sustentam suas casas e comunidades com as mãos, os fios e os saberes ancestrais que atravessam gerações. Trata-se de uma reparação simbólica e política, que marca o início de uma nova etapa para essas profissionais: a da reivindicação por direitos reais.

Mas é preciso deixar claro: esse reconhecimento, apesar de histórico, não resolve os problemas estruturais enfrentados pelas trancistas no cotidiano. A informalidade ainda é massiva. A precariedade também.

Trançar é estar horas seguidas em pé, muitas vezes sem pausas, sem ergonomia adequada, sem alimentação garantida. É adoecer com dores musculares, tendinites, varizes e não ter acesso a atendimento médico regular ou benefícios trabalhistas. É trabalhar em casa, dividindo o espaço com filhos pequenos, improvisando berços ao lado da cadeira de trança. É ser artista, psicóloga, educadora — tudo isso num ambiente que raramente é chamado de “profissional”.

Além do desgaste físico e emocional, existe o estigma. Por muito tempo, a atividade foi vista como “bico”, “coisa de quem não tem estudo”, ou “trabalho informal de periferia”. Esse racismo estrutural que desvaloriza o fazer preto, que silencia os saberes afrocentrados, também se manifesta nas ausências do Estado: não há linhas de financiamento específicas para esses negócios, nem políticas de formação técnica acessíveis, nem políticas de saúde do trabalho voltadas à realidade dessas mulheres.

O reconhecimento na CBO precisa ser mais que um selo burocrático. Ele deve abrir caminhos para políticas públicas efetivas: acesso facilitado à formalização, capacitação profissional gratuita, inclusão previdenciária, incentivos para empreendedoras da beleza negra, cuidados com a saúde física e mental dessas profissionais. Precisa ser prioridade nos planos municipais e estaduais de economia criativa, de cultura e de geração de renda.

Também é hora de rever o que se entende por “profissão”. O saber que vem da oralidade, da prática cotidiana e da vivência comunitária precisa ser valorizado tanto quanto aquele que vem da academia. Os saberes se der trancista são ensinados de mãe pra filha, de amiga pra amiga, nas vielas, nos quintais e nos salões. E isso é educação também. Isso é conhecimento.

Reconhecer as trancistas é reconhecer o valor da cultura afro-brasileira, a potência das periferias e a força das mulheres negras que movem o país com suas mãos. É legitimar que fazer trança é mais que estética — é identidade, resistência e construção de futuro.

Hoje, o nome das trancistas está, enfim, no papel. Mas a dignidade do trabalho vai além da formalidade. Exige investimento, cuidado e respeito. Porque trançar é trabalho. E como todo trabalho, merece ser protegido, valorizado e vivido com dignidade.

Por Iasmim Moreira

Opinião

CONAPIR 2025: É hora de romper a narrativa que autoriza a morte de pessoas negras – Por Luciane Reis

A Conferência Nacional de Igualdade Racial precisa confrontar o discurso oficial de segurança pública que desumaniza e extermina corpos negros no Brasil.

Enquanto o Brasil se prepara para a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR) de 2025, um tema precisa ocupar o centro do debate: como a narrativa oficial sobre segurança pública tem sustentado o genocídio da população negra, especialmente nas periferias urbanas.

Na Bahia, estado com a maior população negra do país, há mais de 30 anos se reforça um discurso de combate ao crime centrado em repressão e militarização. O resultado é conhecido: altíssimos índices de letalidade policial, sobretudo contra jovens negros. Mas o mais alarmante é que essa política vem acompanhada de uma comunicação que normaliza a violência estatal.

A linguagem da “guerra às drogas”, do “confronto” e do “bandido abatido” desumaniza as vítimas e esvazia o debate público. A sociedade é anestesiada por uma narrativa que transforma assassinatos em estatísticas e legitima a violência como forma de controle social.

O silêncio coletivo diante dessas mortes não é natural — ele é construído. É produto de uma comunicação estratégica que define quem deve ser temido, controlado ou eliminado. E os meios de comunicação, ao reproduzirem as versões oficiais sem questionamento, reforçam essa lógica.

A CONAPIR 2025 não pode ignorar esse pacto de silenciamento. Se pretende ser um marco real na promoção da igualdade racial, precisa enfrentar esse modelo de segurança e a forma como ele é comunicado. Isso significa:

- Exigir uma comunicação pública antirracista, que enfrente os estigmas históricos contra a população negra;

- Estabelecer protocolos responsáveis para a cobertura midiática de violência, que respeitem os direitos humanos;

- Apoiar a mídia negra e periférica, que já produz contra-narrativas fundamentais;

- Revisar as políticas de segurança com foco em cuidado, prevenção e reparação racial, e não em extermínio.

Segurança pública não é sinônimo de controle e morte. É direito à vida com dignidade, especialmente para aqueles que historicamente foram alvos do Estado.

Sem romper com essa narrativa que mata e silencia, não haverá igualdade possível.

A CONAPIR tem a chance de começar esse novo capítulo. Que não seja mais uma conferência de promessas — mas o início de uma reescrita coletiva da história, onde a vida negra não seja exceção, mas regra.

Luciane Reis é Comunicóloga, graduada em Publicidade e Propaganda pela UCSAL, especialista em Produção de Conteúdo para Educação e mestra em Desenvolvimento e Gestão pela UFBA e CEO Mercafro

-

Opinião9 anos atrás

Opinião9 anos atrás“O incansável e sempre ativo pau grande e afetividade do homem negro” – Por Kauê Vieira

-

Literatura9 anos atrás

Literatura9 anos atrásDavi Nunes e Bucala: uma literatura negra infantil feita para sentir e refletir

-

Literatura8 anos atrás

Literatura8 anos atrásA lírica amorosa da poetisa Lívia Natália em “Dia bonito pra chover”! – Por Davi Nunes

-

Formação6 anos atrás

Formação6 anos atrásConheça cinco pensadores africanos contemporâneos que valem a pena

-

Audiovisual2 anos atrás

Audiovisual2 anos atrásFilme “Egúngún: a sabedoria ancestral da família Agboola” estreia no Cine Glauber Rocha

-

Cultura2 anos atrás

Cultura2 anos atrásOrquestra Agbelas estreia em Salvador na festa de Iemanjá

-

Música2 anos atrás

Música2 anos atrásEx-The Voice, soteropolitana Raissa Araújo lança clipe da música “Aquele Momento”

-

Carnaval3 anos atrás

Carnaval3 anos atrásBloco Olodum libera venda do primeiro lote de abadás com kit promocional